「なんか葉っぱの付け根に白いホコリみたいなのが…」

「ベタベタして黒いカビっぽいものがついてきた…」

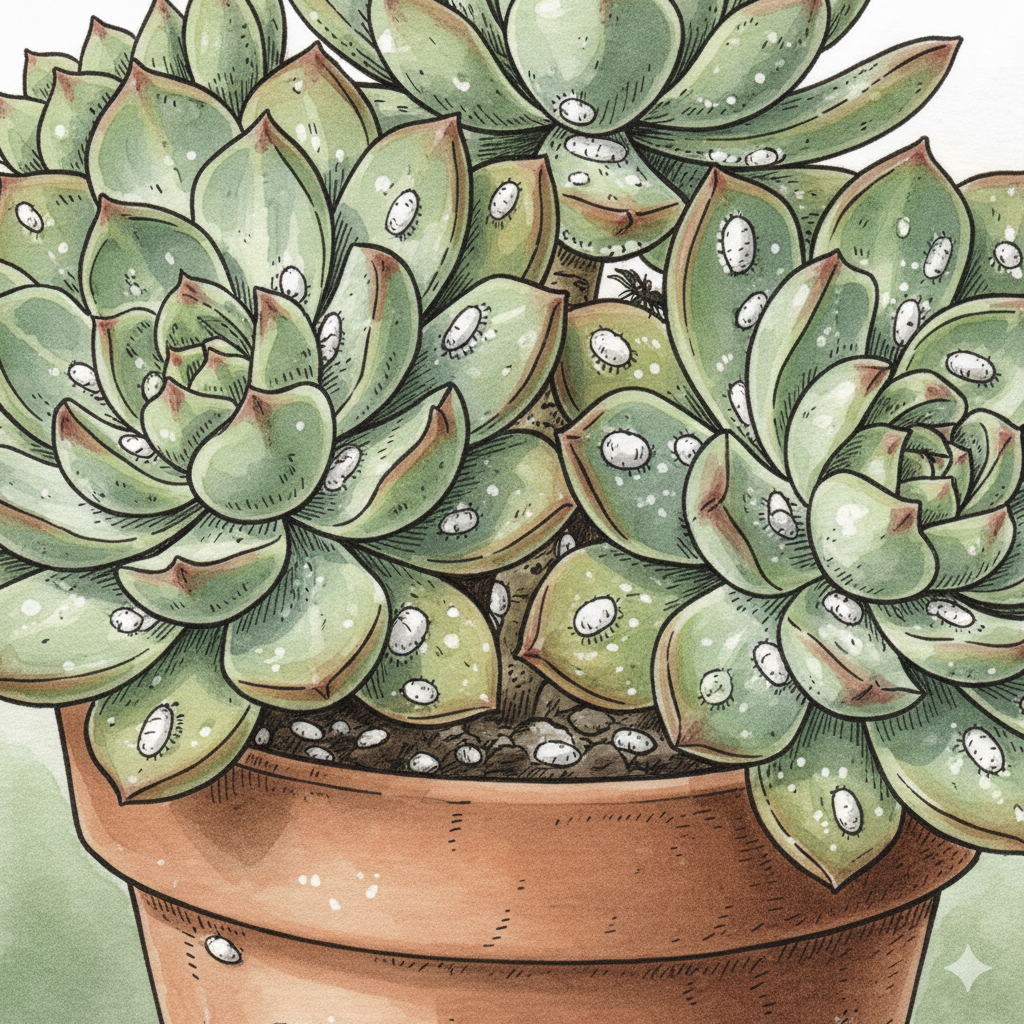

そんなとき、犯人であることが多いのが カイガラムシ(コナカイガラムシなど) です。

多肉植物は見た目がかわいくて丈夫なイメージですが、カイガラムシがつくと一気に弱り、最悪の場合は株ごとダメになることもあります。

この記事では、

- カイガラムシがどんな害虫なのか

- 発生したときの応急処置

- 多肉植物でも使いやすい薬剤の種類と使い方

- 再発させないための予防策

などをできるだけわかりやすく解説します。

結論:薬剤を使おう

定番なのがオルトランDX粒剤です。

赤いデザインと青いデザインがありますが、青いデザインのものを選ぶこと。

赤いデザインのものはカイガラムシに効きません。

スプレータイプならベニカXネクストスプレーがおすすめ。

吹きかけるだけなので初心者でも簡単。

ただ、コスパは良くないかなといった印象。

薄めるタイプならオルチオンという薬剤があります。

200~400倍に薄めて使うのでかなりの量を作ることができるのでコスパ良し。

ただし、調合を間違えると薬害が出たり、カイガラムシに効かなかったりするかも。どちらかといえば上級者向け。

カイガラムシが大嫌い

多肉にカイガラムシがつくと、

- 生長点に黒い点々(フン)が付着

- 生長点が成長しない

- 水をあげても元気がない

- 成長の仕方がなんだかおかしい

という現象が起こります。

カイガラムシってどんな害虫?

カイガラムシは、植物の樹液を吸って生きる害虫 です。体長は1〜5mmほどと小さく、種類によって見た目が少し違いますが、多肉でよく見るのは次のタイプです。

-

白いホコリ・綿のかたまりのように見える

→ コナカイガラムシ -

茶色や黒っぽい小さな貝殻・カサブタのように見える

→ ロウカイガラムシ・ルビーロウムシ など

葉や茎にくっつき、ストローのような口で樹液をチューチュー吸い続けます。吸われた多肉は栄養を失い、生長が止まったり、しわしわに痩せてきたり します。

また、カイガラムシの排泄物(甘い蜜=「甘露」)にカビが生えると、

葉や鉢の周りが黒く汚れる「すす病」 の原因にもなります。

「放置厳禁」な理由

カイガラムシは、増えるスピードがとにかく厄介 です。

-

一見、数匹しかいないように見えても

→ 葉の付け根・裏側・棘の根元・株元の影にびっしり潜んでいる -

メスは卵を大量に産む

-

風や服、作業道具を介して、隣の鉢・棚全体へ広がる

放置すると、こんなことが起こります。

-

多肉の生長が止まり、色がくすんでくる

-

水をあげても復活しない、しわしわになる

-

ベタベタしてホコリ・すす病だらけになる

-

隣の株にも一気に広がり、コレクション全滅コース

まずは発生サインを見抜こう

特にチェックしたいのは以下のポイント。

-

葉の付け根

-

株元・根元近くの茎

-

鉢の縁・鉢底穴の周辺

-

葉裏全般

虫そのもの以外にも、次のサインが出ていたら要注意です。

-

触るとベタベタする

-

棚や鉢の周りに黒っぽいカビ(すす)が出てきた

-

なぜかアリが集まってきている(甘露が目当て)

カイガラムシを見つけたら最初にやるべきこと

いきなり薬剤をぶっかける前に、

まずは物理的な対処をするのがおすすめ です。

手作業だけでかなり減らせます。

-

ピンセットで一匹ずつつまんで捨てる

-

使い古しの歯ブラシ・塗装用の柔らかい筆でこすり落とす

-

綿棒にアルコール(消毒用エタノールなど)を含ませ、

白い綿の塊や茶色い粒を「ちょん、となでて溶かす」

拭き取ったカイガラムシは、ティッシュなどに包んで すぐにゴミ袋に入れ、口をしっかり縛って捨てましょう。

水で洗い流す

多肉の種類によっては、水流で洗い流す のも有効です。

弱めの水流でジェットを当ててカイガラムシを吹き飛ばします。

水圧が強すぎると葉ごと吹き飛ぶので注意。

ただし、水に弱い種類(コーデックスや軟葉系多肉など)や、 成長点に水がたまりやすい株 は、株腐れのリスクがあるので慎重に。

「カイガラムシ向け薬剤」の種類

カイガラムシ向け薬剤を紹介します。

ここで大事なのは、

「カイガラムシに効く」

+「観葉植物・草花・花き類に使える」

+「家庭園芸用」

とラベルに書いてあるものを選ぶことです。

「株元にまくタイプ」と「スプレー・希釈液」を散布するタイプがあります。

定番なのがオルトランDX粒剤です。

赤いデザインと青いデザインがありますが、青いデザインのものを選ぶこと。

赤いデザインのものはカイガラムシに効きません。

スプレータイプならベニカXネクストスプレーがおすすめ。

吹きかけるだけなので初心者でも簡単。

カイガラムシを「寄せつけない」ための予防習慣

カイガラムシは、

-

無風

-

過密

-

温暖

といった環境を好みます。

そのため、

-

棚にびっしり詰め込みすぎない

-

扇風機の弱風やサーキュレーターで、空気をゆるく動かす

-

蒸れそうな環境を避ける

それだけでも、かなり発生リスクを下げられます。

新入り多肉は「隔離検疫」が基本

新しくお迎えした多肉を、いきなり既存コレクションの中に入れるのは危険。

-

購入後2〜3週間は別の場所に置き、毎日観察

-

葉の付け根・裏側・株元をしっかりチェック

-

ここでカイガラムシを見つけてしまえば、他の株への侵入を防げる

少し手間はかかりますが、

大事な棚を守るための保険 だと思って、ぜひ習慣化を。

カイガラムシはマジヤバい

「うちの多肉、なんか変だな?」と思ったときが、

カイガラムシを仕留める最大のチャンス です。

この記事を参考に、

大事な多肉コレクションをカイガラムシからしっかり守ってあげてください。