冬は多肉植物の紅葉が楽しめる一方、成長が鈍る時期です。

もちろん、葉挿しの成長も鈍ります。場合によっては葉挿しの発根が遅れたり、発芽する前に親の葉が萎んで失敗しまうこともあります。

冬の葉挿しを成功させるコツを解説しているので、参考にしてください。

この記事で学べること

- 冬の葉挿しの注意点(春、夏、秋との違いを解説)

- 冬の葉挿しのコツを知ることができる

- 早く成長させる世話の仕方がわかる

冬の葉挿しを成功させるコツ

冬は葉挿しの成長速度が遅くなります。

つまり、発根前に親葉が枯れてしまうこともあります。

地域によっては氷点下になって、葉が凍ってしまうこともあり、屋外で管理する場合は週間天気予報をチェックする必要があります。

発根には、「湿度」が必要

生長点は土から飛び出ないように!

季節を問わず、葉刺しの成長には湿度が必要になります。

春でも、夏でも、秋でも、「湿度」が重要です。

大切なのは、生長点(葉をもぎ取った部分)を土に埋めることです。生長点が乾燥するとカルス化(かさぶたができる)して葉挿し失敗につながります。

カルス化は、葉が乾燥することで起こる現象。水分を外部に逃がさないようにかさぶたのようなものができます。

カルス化した葉挿しからも発芽・発根が可能ですが、成長が遅くなるため、カルス化は避けたいところ。

湿度が高いほど早く発芽するため、ラップをしたり、フードパック等で湿度を上げることも可能。土に挿さなくても湿度の高い環境が作れれば発芽が可能。

水やりは、湿度を上げるために行う

冬でもしっかりと水やりをします。

土に挿す場合は、水やりが重要となります。

親の葉は水を吸うことができませんが、湿度を上げるために水を与えます。

水は、土の容量の3分の1が湿る程度に与えます。この際、葉挿しに水がかかっても問題ありません。

葉挿しに水がかかっても腐りません。

葉挿しに水がかかると腐るという人がいますが、土や環境が悪すぎです。ある程度の風通しを確保して、清潔な土を使いましょう。

step

1葉をもいで、土に挿す

生長点が土に埋まるように挿しましょう。生長点が乾燥すると、カルス化して葉挿し失敗となります。

土に挿してからすぐに水を与えてもOK。用土の3分の1が湿る水やりを行います。

与えた水は、2~3日で完全に乾燥するくらいがベスト。葉挿しの置き場所や、風通し、気温等を考慮して用土を調整しましょう。

翌日に寒波(気温でいえば、マイナス5℃以下)が来るなら、水やりは控えるほうが無難です。

step

2「湿気 → 乾燥 → 湿気 → 乾燥」のサイクルをつくる

水が乾いてから2~3日後に再度水やりを行います。

葉挿しの根は、土が乾いているときに伸びるので、「湿気 → 乾燥 → 湿気 → 乾燥」のサイクルを作るのがポイント。

水は、葉挿しに与えるのではなく、土に水をかける感じ。

私は、ゴロゴロとした土(小粒~細粒)に葉挿しをすることが多いですが、早く成長させたい場合は種まき用の培養土を使用することもあります。

土によって乾く速度が違いますが、水やりから2~3日で乾燥する土の配合がおすすめです。

step

3根が出た後の水やり

冬に葉挿しから根が出たら、根の生えた部分に水を少量かけて管理します。

水やりは、水が鉢底からでたらアウト。

水が多すぎると凍ってしまうこともあります。

つまり、頻繁な水やりを少量与えていくのが最適です。

▼詳しい葉挿しの方法は、下記の記事で解説しています。

-

-

【成功率90%以上】多肉植物の葉挿し成功率を上げる方法を徹底解説

続きを見る

冬も「湿度」が重要

冬は気温が下がり、湿度も下がる為、葉挿しの成功率が低下します。

冬に葉挿しを成功させるポイントは、「温度」+「湿度」が重要となります。

まず、「温度」を安定させます。

- 温度(気温)の確保は、室内管理で解決

- 日中の温度が10度を超えていれば、屋外でも葉挿しが可能

次に、「湿度」を確保する方法をいくつか紹介します。

- 透明パックの中に葉を入れる

- 温野菜ケースを使う(100均で入手可能)

- 透明な蓋をする

- 適切な水やりを行う

育苗トレーをかぶせて湿度を確保してみた。

室内管理では温度(気温)の確保ができますが、室内は「湿度」が低くなる傾向があります。

カーペットや布団等の布類が「湿度」を吸い取るからです。室内でも、トイレや洗面所等は湿度が高いので、水場で葉挿しの発根を行うのはアリかもしれません。(私は実際に試したことはありません)

土に挿さずに発根をさせるには、プラケース等に入れてラップをかけたり、フードパック等で管理すると良いでしょう。

重要なのは、生長点をカルス化させない事です。

テラコッタの鉢は、調湿作用があるので良い。

プラスチックのケースも良いですが、テラコッタの鉢もおすすめ。テラコッタは、水分を吸収したり、放出したりするので発根しやすい気がします。

水やりは、テラコッタの鉢に霧吹きするだけ。

テラコッタの鉢が水分を吸収するため、葉っぱは腐らずに管理できて、水分を吸ったテラコッタからは徐々に水分が蒸発します。

湿度が調整できる環境を作り出せれば、葉挿しをする容器は何でもOK!

ということで、ダイソーで売っていたプラスチック製のケースに葉挿ししてみました。

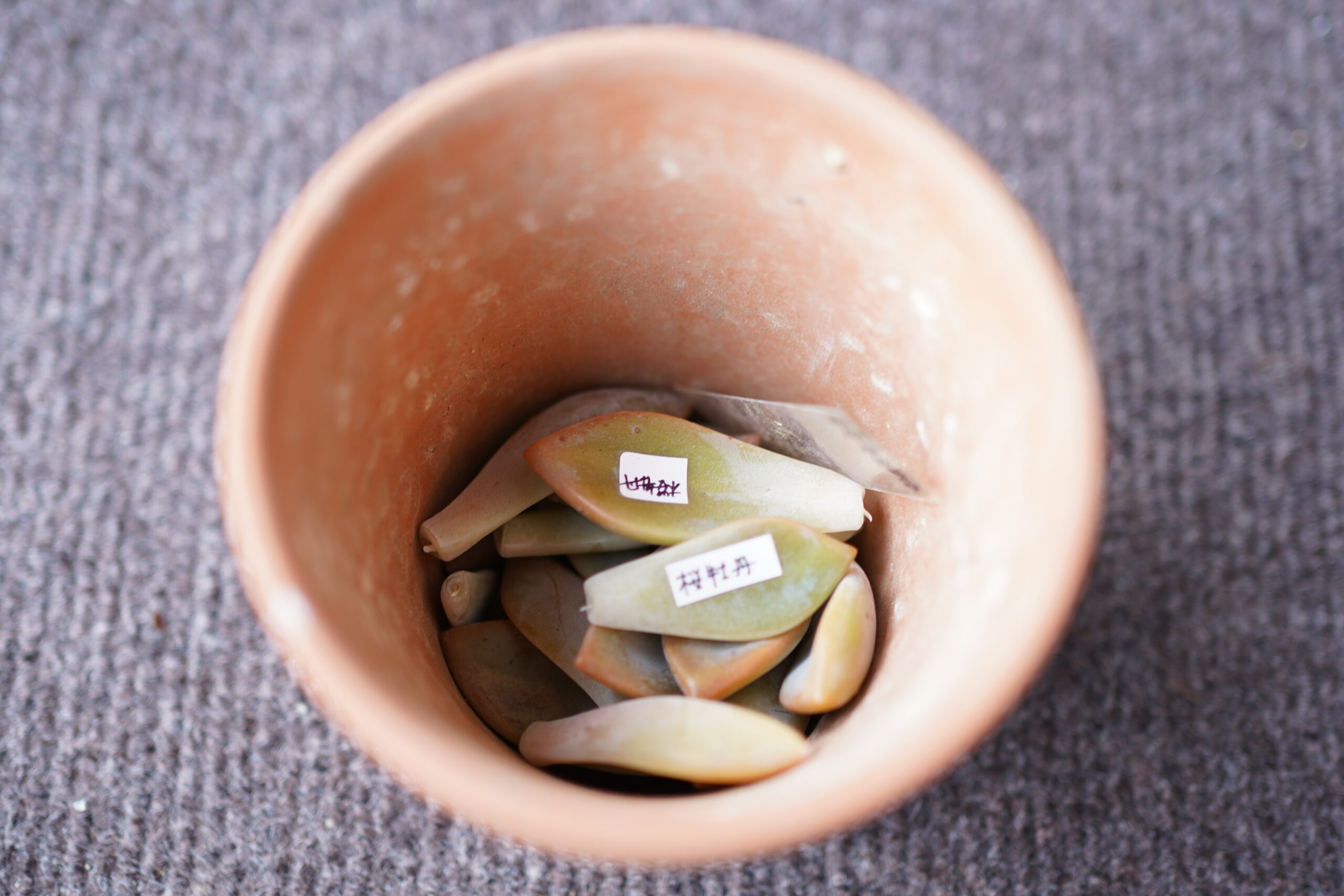

メルカリで買った葉挿したち

蓋をして保湿しています。

-

-

【多肉植物】葉挿しを最速で発芽、発根させる方法。土を使わない。

続きを見る

天気予報をよ~~く確認しよう

寒波が来るときは水やりを控えて、屋外で管理しているなら室内に入れておくと安心です。

天気予報の最低気温を常にチェックしておきましょう。

天気予報は外れることがあるので、心配なら「過保護気味な管理」がおすすめです。

寒さには注意が必要

春~秋の間に日光に当てて、水やりも十分に行った強い株であれば、氷点下1~5℃程度の寒さに耐えられる品種も多いですが、0℃程度でも調子を崩す品種もあります。

寒さに弱い品種の代表としては、

- モケモケ系(熊童子など)

- 毛が生えている系

- 薄葉のエケベリア

- カランコエ

- クラッスラの一部

が挙げられます。

これらの品種も葉挿しができますが、冬は温度管理が難しくなります。

どの品種がどの温度まで耐えられるのかを知っておく必要があり、これらの品種を冬に葉挿しするのは上級者向けといえます。

葉をもぎる前に肥料を与える・・・ただし、紅葉は楽しめなくなる

葉が紅葉していると、発根・発芽が遅れる傾向があります。紅葉している葉は発根・発芽が遅く、緑色の葉は発根・発芽が早いのです。

あくまで傾向であり、紅葉している葉でも葉挿しの成功は可能です。

別の考え方をすると、

- 緑色の葉 = 夏は「気温」や「湿度」が高い = 葉挿しに適している

- 紅葉の葉 =冬なので、「気温」や「湿度」が低い = 葉挿しが難しい

という考え方もできます。

つまり、「気温」と「湿度」の確保ができれば問題ありません。

ただ、葉に栄養が蓄えられていると葉挿しの成長速度が速いので、葉を採取する前に肥料を与えるのは正しいと考えます。

▼私は、住友化学園芸のマイガーデン液体肥料を使用しています。

マイガーデン液体肥料には、保水成分が入っており、乾燥したピートモスやバーク堆肥の含まれた用土の撥水を抑えることが可能。

土に水を与えた際に表面だけが湿って内部が湿らない現象を防止できます。これは、乾燥しきった培養土等で起こり得る現象です。

液肥を与えた親株は紅葉がどす黒い感じになるので注意してください。

メネデールを使うのはアリなのか?

メネデールという活力剤を希釈して水やりの際に使用することで、葉挿しの成功率が上がったり下がったりするかもしれません。

※メネデールを使った葉挿しは実験中なので、何とも言えません。

冬でも葉挿しできるのでガンガン増やせる

最後にまとめると、冬の葉挿しの成功のポイントは、「温度」と「湿度」です。

「温度」と「湿度」が重要なのは、春夏秋冬同じですが、冬は温度の管理が難しくなります。

寒波が来たり、雪が積もったりすると葉挿し失敗につながるので、天気予報はチェックしておきましょう!